来源:

时间: 2019-05-21

难忘校园情,同唱一首歌

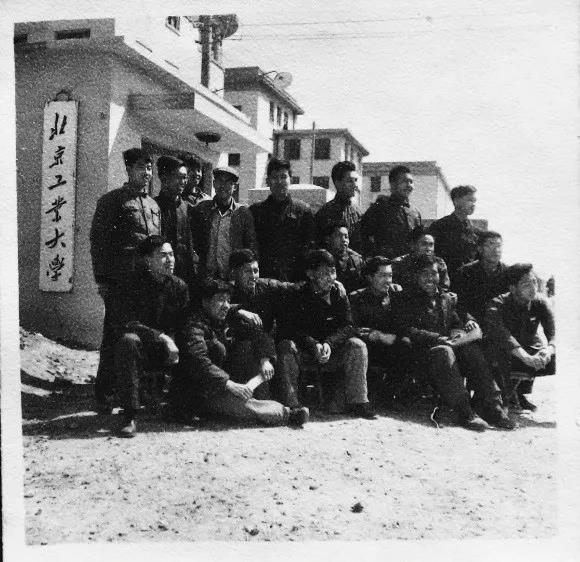

访 北京工业大学校友合唱团

北工大校友合唱团简介

北京工业大学校友合唱团组建于1995年,2001年正式在北京市民政局注册并接受北京工业大学校友总会管理的独立社会团体。在会团员均为北京工业大学历届毕业生。

前言

多年来,校友合唱团坚持以凝聚校友,承传工大文化为心之所向;以追求积极、健康的高雅艺术为活动宗旨;以愉悦身心,修身养性,为社会传播正能量为己任。

采访日期: 2019年3月15日

采访人: 龙英 聂金全 刘松萝(特约校友)

2019年3月15日,北京工业大学对外合作联络处副处长、校友总会龙英老师、聂金全老师和特约77级校友刘松萝先生应约前往位于王府井甘雨胡同的活动场地,特地拜访了北京工业大学校友合唱团。

北京工业大学校友合唱团一直活跃在社会舞台上

西厢房里,传出了阵阵歌声

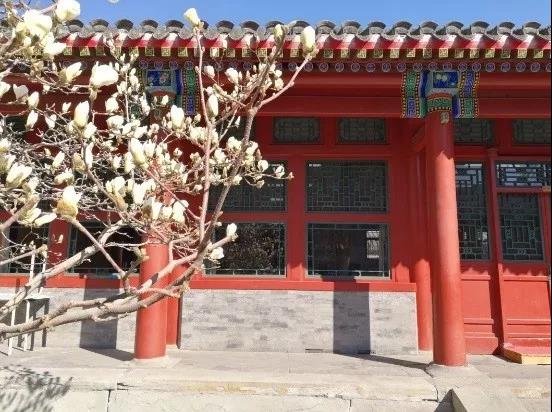

那一天,春光明媚,大宅院里的玉兰花在骄阳之下怒放。有人告诉我们,左宗棠曾经住在这里。

01

01

合唱团的风雨历程

我们端坐在侧面,聆听学长们的演唱。作品经过他们的改编、指挥和歌唱,给人耳目一新之感,专业而富有激情!

合唱团的创始人之一曹玉学长说:说到合唱团的成立,要追溯到1995年,那一年我们的母校迎来建校35周年校庆,学校准备举行一系列庆祝活动。听到这个消息,部分60年代的毕业生聚在一起,商量用什么方式参与到校庆的活动中去。大家兴奋地讨论,提出各种方案,最后决定采取大合唱的形式来表达我们对母校的热爱和对大学生活的怀恋。于是,这个消息在离校多年的老校友中传播开来,很快就聚集了在京校友60多人。

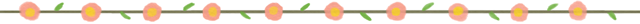

校庆35周年

指挥徐祖元

歌曲总会带有时代的印记。每当耳边回荡起某个旋律的时候当年的记忆就会重现,把我们带回到那个年代。当时大家选取了大学时代唱过的三首歌:《接过雷锋的枪》、《海港之夜》、《我们举杯》。

1995年10月15日,大家兴高采烈前往母校参加校庆。在礼堂前做演出前的最后排练时,更多来自各地的同学加入到合唱的队伍里来,最后上台演出的同学竟有120多人。大家以充沛的激情、嘹亮优美的歌声表达了六十年代老校友对北工大——亲爱的母校的真挚热爱和眷恋之情,表达了同学们对大学时代那青葱岁月的无限怀念。

校庆40周年

指挥徐祖元

这次校庆演出之后,根据大家的愿望正式成立了北工大校友合唱团,在校友总会帮助下注册了社会团体法人资格。

合唱团在发展中也遇到过不少困难,诸如无活动场所、无活动经费、活动内容理念产生分歧、人员流动大等,最大的问题是合唱团没有固定的排演场地,经常打游击。

在市政设计院的时候,曾经达到过70人,外地校友也来参加了。承蒙校友的大力支持,我们去过民用建筑设计院、房屋建筑设计院,还去过新街口百花深处16号的录音棚。

曹玉说的录音棚在16号院,好多后来出名的音乐人在这里录制过节目。《北京摇滚》出自于此,唐朝的《唐朝》,张楚的《姐姐》和何勇的《垃圾场》出自于此。

也是在这里,留下了学长们的歌声与足迹。

曹玉学长说:在最困难的时候没有场地,仅剩下9个人了。尽管如此,每周仍坚持在一个同学家里活动一次。

后来通过各种关系辗转来到了位于甘雨胡同的活动地点。现在有了固定的活动场所和比较稳定的团队,大家自筹活动经费,风雨无阻坚持活动,合唱团的整体水平也有了很大的提高。

经过20多年的不懈努力,合唱团克服了种种困难,一直坚持训练并活跃在社会舞台上。 这些年来积极参加了母校35周年、40周年、45周年、50周年、55周年的校庆活动,演唱了《走向生活》、《祖国,慈祥的母亲》、《同一首歌》、《飞来的花瓣》等等合唱歌曲,受到校领导和校友们的欢迎与关注。

合唱团还参加了社会上的演出活动:如首都高校庆祝国庆60周年的演出,北京市老年合唱比赛(获铜雀奖),中央电视台《歌声与微笑》的演出。除此之外还多次参与到老年公寓慰问老人,看望智障儿童等社会公益活动。

校庆50周年指挥王永文

苗伟平学长说:王永文、徐祖元、车奕、曹玉、许国安、张四浩等诸位团长或指挥在各自任上不辞辛劳,都为合唱团的成长和发展做出了自己的贡献。

02

我们的成就与母校有着千丝万缕的联系

前些年,曹玉去了昌平的老年公寓。从那里赶来,需要三个半小时。为此,推荐许国安学长做团长。开会不容易,大家打电话交流,大家一致同意了。

许国安学长工作能力强,组织能力也强。大家说,“他在学校就是当官的,一直当官。”

谈到现在的指挥张四浩学长,曹学长和许学长说:他是手风琴达人,拉得特别好,乐理知识丰富,工作认真负责,不计劳苦,现在是非他莫属。

许国安说,各种成绩的取得与母校有着千丝万缕的联系。当年,庆祝党的90岁生日大合唱给我们50个名额,合唱团抽调了30个人,学校派出20个人,共同组成队伍,在国家体育馆与工大同学一起参加的大合唱。从早上去,一直到晚上回来。要占场地,热身,互相拉歌造气氛,那天唱了一串儿歌曲,大概有八九首。

在“歌声与微笑”大赛中,合唱团与来自河南郑州的合唱团对垒。

学校非常支持。当时的校领导说,你们缺多少人,我们就补多少人。你要才艺表演,我这里有退休教工舞蹈队。所有的服装,交通问题由学校解决。最后派了校车接送,并准备了方便食品。校友会还组织了学生拉拉队打着横幅来现场助阵。校友们的歌声与微笑,是真的和工大连接在一起的。

在这之前的2010年,是咱们工大的50周年校庆。这一次,我们也参加了演出。工大把我们安排在北戴河排练演出,也可以休息疗养。香港的校友来了七八十人,校友会请合唱团负责接待,代表学校来欢迎香港校友。我们接受了任务后,大家很踊跃,组织了十余个节目和他们联欢。

谈及与工大一直以来隔而未断的关系,许学长说,我们的很多活动都与工大息息相关。工大给了我们很多支持,我们也在认真地给工大添光加彩。

针对许学长的发言,大家再一次表达了对他能力的尊崇和喜爱,有校友说:领导讲话就是不一样。记忆力好,从小就是当官的料,他一说,层次就提高了。还有学长说,他是我们系的才子。

03

开始考虑合唱团的传承

许国安学长说:这个合唱团,全是大家自觉自愿的。在这里,好人好事是非常多的。 比如说北京市庆祝党的90周年诞辰大合唱,当时的副团长刁庆瑞开车到北京市的合唱协会指定的地点去领取,再分发给大家。从早上九点多一直忙到晚上快11点。还有一次,王耀东把服装拉到家里,在家里分。我们所有的事情,都是大家自己动手。大家自己集资,大家一起努力。这个合唱团能维持到今天,全靠大家的努力,全靠大家的热血,全靠大家对工大的感恩。要不是这些,很难有凝聚力。 所以我要说,特别希望把工大这种精神传下去。我们可能唱到70岁了,最多唱到80岁吧,就唱不下去了。

怎么办?要为这个名称负责啊!这个校友合唱团传给你们。我们希望一代代校友,把合唱团的精神,把工大的精神生生不息的传下去。

我们的国家还是发展中国家,还要靠一代代的人继续奋斗。合唱,是一个非常锻炼集体主义精神的活动。要有集体主义精神,善于合作配合,不是突出个人,而是突出团队。这种精神的培养,是潜移默化的。这样的合唱团,对大家不仅是艺术的享受,同时也是感情的提升和陶冶。

在这之前,曹玉学长也表达了对合唱团继承和发展的一些想法,大家想在工大60周年校庆之后将合唱团传给下一代人。

张四浩学长说:老指挥徐祖元和老团长车奕都故去了。有人年岁大了,来不了了。现在是有进有出,还有人加入。不过,老校友在减少,新校友业余时间不多。这是一个自然减员的过程。现在经常参加活动的,在25个人左右。

我们的精神支柱是,无论如何一定要唱到工大60周年。以后,变成一个纯粹的娱乐团体。

校友总会的龙英老师说:只要身体条件允许,希望大家能够一直唱下去,期盼在母校60年甲子校庆的时候,让所有师生们看到我们在座的老校友们精神矍铄的出现在庆典的舞台上。

04

合唱团里的同学和歌唱伴侣

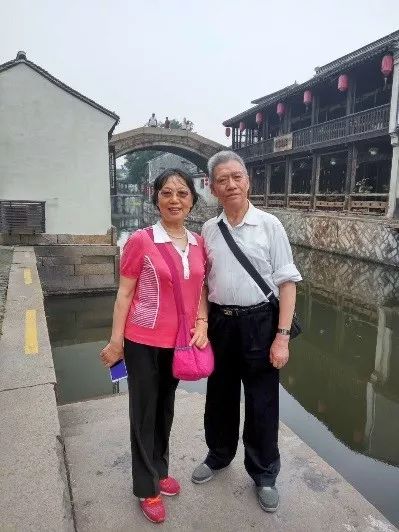

在座谈的过程中,有校友向我们剧透了合唱团的四对同学夫妇,歌唱伴侣。他们是:张四浩和高英琳,王耀东和林燕生,许国安和周文清,刁庆瑞和刘祝宁。张四浩特意说,高英琳不是北工大的,但我们算是歌唱伴侣了。

许国安和周文清

许国安和周文清

张四浩和高英琳

刁庆瑞和刘祝宁

刁庆瑞和刘祝宁

王耀东和林燕生

05

有趣的人和事儿

曹玉学长、许国安学长和张四浩学长都是个性鲜明,言语生动。现在,我们再介绍一些有趣的人和事。

《沙家浜》战斗兵团

《沙家浜》排练,指挥徐祖元

曹玉说,那时唱革命样板戏,有人就提议组织一个战斗兵团,演出交响音乐《沙家浜》。大家积极响应,组织起来。

许国安说,有唱合唱的,有唱那几个京剧人物的。舞美和灯光,也是我们自己做的。总谱,都是到中央乐团抄的。我们排练好了,好多单位邀请我们。我们就坐着卡车,拉着设备去厂矿,下农村,一共演出了近80场。我们到农村演出,附近好几个村子的人都过来了。中央人民广播电台还给录了音。谷岱学长在《难忘的青春》中记载了这些事情。

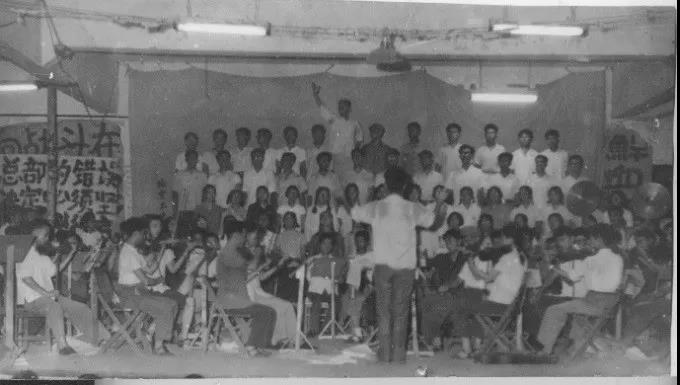

《沙家浜》演出,指挥王永文

《沙家浜》一开始是徐祖元指挥,后来是王永文指挥。

《沙家浜》一开始是徐祖元指挥,后来是王永文指挥。

老指挥王永文学长

王永文是无线电系的学生,直到现在,他在本专业仍然很忙。王永文学长没有露面,据说是肩负重任,身份特殊。尽管如此,诸位学长还是勾勒出他的形象。

许国安说,王永文具备音乐天赋,记忆力好,耳朵非常灵敏。我们是横着记谱,他能够竖着记八个到十个谱,你有多少声部都能够记得住。

张四浩说,王永文为什么有这么高的造诣?就是跟他的刻苦有关系。放暑假,我们都玩去了,他在家里把小提琴协奏曲《梁祝》的总谱背下来了,这是指挥的水平。还有一个假期,他跑到首都图书馆把《天鹅湖》的总谱借回家,“总谱沉着呢”。他一页一页地翻看,研究。假期,他还跟指挥大师李德伦学习过。

王永文改编了很多歌曲。他把《重整河山待后生》改编成合唱曲,演出以后获了奖。他改编的《又见西柏坡》,至今还被很多专业合唱团采纳。我们唱的很多歌曲,都是他改编的。

另外,他愣是把《苏三起解》改编成无伴奏合唱,“呛起呛起呛起”,唱得热闹极了。他又想,大家都七老八十了,把小时候唱的儿歌童谣“磨剪子磨刀”、“丢手绢”等搞成一个串烧的合唱,叫做《童年的回忆》。

在他指挥期间,合唱团的水平有了很大的提高。他去台湾演出,指挥《童年的回忆》和《时间》。他们还把《茉莉花》和《黄鹂鸟》揉在一起演唱,参加台湾的文化交流。

有校友说,王永文才华横溢,脾气也大。“就是厉害,特别凶”。

他要大家一个个的单练。他的耳朵特别好,听到谁走调了,站起来,重唱!有时,还会被提了到前面去唱(提了在北京方言里面发音是di le)。

“他的记忆力特别好,要求别人没几回就要背下来,单练。”王耀东说,这些人都七八十了,没他那水平,背不了。

很多人认为,王永文指挥在专业上的“较真儿”,精益求精,恰好体现了老一辈工大人勇于自我超越,追求卓越的一种气度和精神,也是工大文化中蕴藏的严谨求实,追求卓越的具体表现,也就是我们一直提倡的工匠精神吧。

许国安说,校友合唱团曾经想和工大的老教授合唱团合并或者联合活动。实际上以前有过合作,一起唱过歌,一起排练过,指挥就是王永文。老教师们对王永文是有印象的,认为指挥水平很高,但是太厉害了。我们这些都是教授,你一个学生随便就训斥(训斥,在北京方言里面是cide)。于是有两种意见。一种是愿意:你们的合唱水平相对较高,你们来对我们是有帮助的。一种是不愿意:你们的指挥一来,我们就不敢唱了。最后没有联合成功,主要的原因就是王永文。

王耀东说:你说你把一个老教授提了到前面,多没面子啊。他就是这个脾气,艺术家的脾气,改不了。

老指挥徐祖元学长

02

合唱团在北戴河,拉手风琴者

徐祖元学长是1962级建筑系学生。徐祖元他曾经参加过《沙家浜》战斗兵团,担任指挥演出交响音乐《沙家浜》。他也是校友合唱团的创始人之一。

徐学长在悉尼也组织过合唱队。当他去世的时候,悉尼的华人写了《天堂从此有和声》。文章寄到北京,谷岱同学又采访了徐指挥的夫人刘老师,以及他的同学和朋友,又重新写了一篇文章来纪念他。

张四浩说,徐祖元有很高的音乐才能,是我的手风琴老师。在学校就创作过很多歌曲,有些现在我都能够唱下来。

许国安说,徐祖元有很厚的一本校园歌曲创作集。临终的时候,委托别人交给工大保存。几年的大学生活,却和工大有着千丝万缕的联系,也影响了一个人的一生。他临走的时候,都不忘把记录着岁月走过的足迹的材料献给母校。

老牌摄影家王耀东学长

前面说过,王耀东学长热心公益。大家还说,王学长摄影技术特别好,有奉献精神。每次活动,都要背着长枪短炮。他很细心,保证相片里有多少人就在家洗多少张。现在每个人家里都有一本相册,有的人还有好几本。那里,记载着合唱团的全部。他总是自己掏钱,给他钱还不干,大家实在过意不去了。

王学长说,上学的时候就爱好摄影。我把宿舍里的储藏室隔板再挡上一层,在那里洗相片。我找来旧暖瓶的壳子,还买了奶锅盖,用旧相机的镜头,做了放大机。

我们知道,那时的照相机,恐怕和改革初期的汽车差不多吧。王学长提前幸福了半个世纪,真是令人羡慕。其他校友的回忆大多是困苦和奋斗,王学长的记忆会有所不同吧。

王学长全家都是工大人。王耀东学长做过市政协常委,林燕生学长做过人大代表。夫妻是工大的,儿子和儿媳妇也是工大的。学生记者曾采访过这一家人。王耀东说:有一年校庆我们五个,老两口小两口加上孙女去工大。孙女童言无忌,高兴地说,你们的幼儿园真大啊。

06

06

向学长们请教

力彑

-❶-

学长们让我们感到亲切,他们的发言让我们听得全神贯注。接下来,我们问了几个问题。

夂 小

1、当时工大的校园文化氛围是什么样的?

徐国安学长说,我们那时的学风很正,文化活动也很活跃。有合唱团,舞蹈队,还有话剧队。另外,体育运动也很盛行。工大有不少华侨同学,他们的羽毛球在高校一直是冠军。

曹玉学长说,文工团还有一个话剧队。有一个节目,参加北京高校的比赛,先在东区胜出,然后在全市胜出。最后在大会堂演出,受到了彭真的接见。当时还出了一本书,有我们的节目和照片。这本书我献给学校了。

学长们说,曹玉是话剧队队长。那时有一个《青年一代》,我们就在校广播站演这个广播剧。

王耀东学长说,我老伴(林燕生)是当时田径队的。林燕生学长说,我是运动会手榴弹第二名,我不带助跑,干拔。

合唱团里有话剧团的,有田径队的,有摄影队的,有游泳队的,还有体操队、舞蹈队的。我们忽然觉得,很多合唱团的成员,在那时也是很活跃的,按现在的说法,几乎是德智体美劳全面发展的。

2、我们请教各位学长对文艺的看法。

曹玉学长认为,现在不少电视节目是在胡闹,根本就没有什么艺术性,应该提高全民的艺术欣赏水平,这是我们文艺走向的问题。

张四浩学长说:我们受过去的影响很深。我想从两方面看。一方面,现在音乐发展得非常快。现在的很多音乐,很多节奏,我们不一定学得会,跟得上了。比如校歌是现代歌曲节奏的,我们学唱就有一定的困难。还有歌曲《传奇》,我们想唱合唱曲,发现唱不下来了。

另一方面,我们能够接受的,我们唱的,还是传统的,有一定艺术价值的歌曲。电视台组织了这么多的诸如《中国好声音》之类的节目,唯独在我们这里产生共鸣的是以西洋,经典,传统,美声为基础的《声入人心》的比赛,因为基本都是由通过正统训练的歌手演唱的。

记录

其他学长的发言

在访谈交流的后半程,龙英老师反复问还有没有发言的学长,诚挚的表示“我们每一个人都很重要”。

一位学长说,我们这个合唱团是校友总会的分支机构。谢谢总会的关心和支持。鸿翔学长是工大60级学生,最早一级的学生,77岁了。她说,我来的比较晚,但大家很团结,唱歌水平越来越高,还互相关心。张自劭也是工大60级学生,她说,一个好的合唱团要有一个好的团长。大家还要有激情。咱们这个张团长有人格魅力,有水平,记忆力非常好,要求很严格,他还是手风琴达人。

07

我们与工大一起成长

回忆

学长们深情地回顾了大学的生活

许国安学长说:我们这些人,参加了工大一点一滴的建设。工大发展到了今天,确实有我们这些人的心血和汗水。不是到工大就上学了,我们是在和工大一起成长,一起建设。

曹玉学长说:我们坚持下来,一个是热爱合唱,更重要的是老五届对工大有着特殊的感情。工大建立的时候,我们从外面拉来了树,然后刨坑种上,才出现了一条林荫道。游泳池也是我们天天下午课余时间一锹一锹挖出来的。

王耀东学长说:我们住进宿舍楼的时候,渣土还在旁边堆着。我们去把渣土挑走,挖坑种上树。

张四浩学长说:听到挖游泳池的消息,大家很振奋,都想去。乐队队长说,别去挖了,就找了几个人,扛着大喇叭啊,号啊,黑管啊到了劳动现场,在旁边奏乐鼓舞士气。

当时的工大游泳池,当时的“六系”参与了设计。水是循环过滤的,很先进。当时,也是工大的一张名片呢。有学长打趣说,早上起来上体育课,看见游泳池里还趴着好多小蛤蟆。

徐国安学长说:当时大家课余时间全部都参与学校劳动。比如,食堂白菜运来了,都是我们学生排成一排,从地里穿过铁丝网一个接一个传递到食堂。挖排水管,我负责刷防锈漆,那时候不懂防护,手都肿了。

很多人说到,刚到工大的时候,就是四座宿舍楼,中间一座食堂二楼,食堂的南边是一个大广场,然后是一座北教学楼。我们去的时候,南教学楼还在建设中。冬天的时候,还把操场泼成冰场。

一号楼西边的圆厅,那时候二层是合唱团,三层是管乐团,四层是民乐团,还有舞蹈队。

王耀东校友曾经给当时的操场(也就是现在礼堂西边草坪)拍了一个四连拍的全景。还有在学校的西边校门外的白菜地,那时,南楼和北楼就是学校的边缘了。西边,是南磨房公社的田地。校门朝北,就在一号宿舍楼的西边。很小的一个校门,有个传达室,拿信拿报纸就去那里。围墙外面是小路,小路北面是一条河,河边就是村里农民的房子了。曹玉说,那条河,跟工大没什么关系,不过我们亲切地叫她“工大河。”

许国安说:那时,教师的水平很高。课堂上,所有人都在专心听课。我们二系,电机系举办过笔记展览,都是极其认真的。那时的考试是口试,五个人一组抽题。抽到题以后,面对一排教师,他问你回答,你还可以跟他辩论。这样的口试,有的人15分钟出来了,有的人且出不来呢。这样的口试,学习水平立刻就提高了。工大不让你死读书,要让你学会怎样学习。知识很重要,但是掌握知识的能力更重要。金子很好,但是点金术比金子更珍贵。工大的学生适应能力很强,不管到哪个地方都能够尽职尽责,为母校争光。

07

学长们的殷切期望

最后,学长们对母校、对在校师生和年轻校友提出了殷切的期望。

许国安学长说:作为“老五届”,我要说,工大的学生,从来不在意我要有多么高的名利和地位。那时候没有想过非要出国,要做人生价值的设计等等。我们非常实在,脚踏实地与社会结合,做好安排给你的本职工作。

我们“老五届”分配到全国各地,大量地是在基层厂矿企业。在那里,没有说你学的知识就够用了,都要在实践中学习。与名校相比,工大的学生特别善于和实践结合,特别善于在实践中学习。毕竟是纸上得来终觉浅,归根到底要从无字处,那就是从实践中学。

工大一直坚持教育与生产劳动相结合,后来进一步提出“真刀真枪搞设计”。

所以我认为,不要把学生变成精致的利己主义者,还是要能够深入到社会,深入到工农中去,能够为国家挑担子,不计较个人恩怨得失。

你不要光去比我发表了多少论文,我的毕业生有百分之八十到了国外。这些,对国家没有多大的用处。你是为社会服务吗?你是报效祖国吗?要认识到,我们的国家还很穷,我们还有很多问题,贫富悬殊这么大,需要改造,需要奋斗。你培养的学生那么好,都到那个国家去了,对这个的国家没有贡献,我们的人民用那么多钱培养他们做什么?所以,我们要进行爱国主义的教育,集体主义的教育。

张四浩学长说:我们希望不要培养精致的利己主义者。我们那时是教育是,你们知道要有多少个农民一年才培养出来一个大学生?那时就把你的思维引向了社会的最底层,最基层。那时的口号是“北京工业大学是为北京的工业发展服务的”。我们毕业以后,就是从车间、基层一步一步走过来的。

现在,工大的学风,工大的传统,具体到现在就是要求学生对社会有实实在在的推动作用,而不是浮夸,做表面文章,不是在那争权夺利。要有为中国做贡献,为人类做贡献的胸怀。

许国安学长说:学生应该服务社会,报效祖国,感恩培养。现在,有些学生心目中没有感恩,对老师、对学校缺少感恩。且不说前辈抛头颅洒热血,就是在工大的建设中,一代一代的教师和学生也是在无私奉献。比如,一开始,工大教师都是从西边的八大学院调过来的。那时,工大没有宿舍。他们从那么老远骑自行车到工大来上课,晚上骑自行车回家。不是一天,是年年岁岁啊!没有这种精神,工大会有今天吗?

年轻人应该知道,为了培养一个人,无论是家长、教师、学校、还是社会,付出了多少啊!在这个基础上,你才能站得高一点,看得远一点……

08

受益匪浅

与老校友的座谈,让我们一行受益匪浅。学长们几乎都是北京工业大学建校时代的校友,是元老。

前辈们植树,工大才有了第一条林荫道。正可谓前人栽树,后人乘凉。

前辈们修建的游泳池,直到77级的时候还在使用。现在的学子们使用的现代化游泳池就是在当时原址上修建的。

前辈们在灯火通明的自习室发奋学习的剪影和校园晨读的景象,依然历历在目。

前辈们经历的“真刀真枪搞设计”,现在仍然是工大学子们接受最后检验,闯入社会前的一块“炼金石”。

校友总会龙英老师在座谈会上动情地说:作为晚辈后生,感谢今天有机会,在这里与老校友们执手相谈,一起回首往事,畅想未来。可以说,学长们是工大精神的奠基者和引领者。几十年来,你们各自在不同的岗位,以最大的工作热忱,努力工作,为国家和社会的发展奉献着智慧和力量,取得了广泛且令世人瞩目的职业成就和社会影响,为北工大人赢得了荣誉和尊重,你们已成为母校永远的骄傲。在此,我代表学校,向尊敬的各位老校友致以崇高的敬意和衷心的感谢!感谢我们的校友合唱团,在各位前辈的努力下,让工大这个理工科学校更充满了浓厚的人文气息。

母校会是我们生命中永远的精神家园,始终与我们一路同行。母校昨天的成就,正是广大校友共同参与的结果;母校未来的发展依旧需要所有校友的关注和支持。真诚的希望各位校友一如既往的关注和支持母校的发展建设,以合唱团这个组织为纽带,以饱满的生活热情,积极向上的心态,一直唱下去。

后记:

九层之台,起于累土。一所大学的文化血脉,皆源于创设初期的理想信念与身体力行。其早期文化追求的辩识与锤炼,将超越时代更迭,涵养这所大学未来的精神气质。不遇废校之难,则经久不息。

北京工业大学能够有今天,全靠创建时的精神起点和前辈们榜样的力量。做好一件事已不容易,而北京工大学校友合唱团坚持了近25年,可以说是难能可贵。学长们心中已将合唱团视为北工大精神传承的载体,携手同心坚定的走在路上。他们有热情,会管理,善于协调,方能成就不凡的业绩。能够做到这样,除了如火的热情之外,工大训练出来的务实、严谨的作风也是重要的原因。

采访之中,我们就意识到,本次采访过程所录,不仅是对校友合唱团发展历程的梳理和呈现,让更多地人了解校友合唱团曾经的故事,展示老校友们艰苦奋斗的一生和老有所为,老有所乐,坚持传播高雅文化,不懈追求生命光辉的人生轨迹,更将是丰富校史,凝结工大文化的珍贵史料。

学长们思路清晰,逻辑严密,言之有物。或娓娓道来,亲切舒缓,像叙事曲;或铿锵有力,抑扬顿挫,言之凿凿。已经78岁高龄的许国安学长激昂有力的声音似在耳畔回荡,有如打击乐般激越昂扬,振聋发聩,让人联想起歌曲《咱们工人有力量》的雄壮节奏。

多日之后,我们在聆听和校对所录资料时,仍然会感动于老校友们对生命的热爱和对母校的无限深情。我们也深深意识到尽可能还原采访现场应是对合唱团和老校友们最大的敬意和尊重。因为,我们有幸在老校友们深情沉郁的话语中倾听的口述历史,其实,正是我们一直追寻的脚步和历史的回声。

致敬

再一次致敬亲爱的校友合唱团的各位老学长。祝愿你们永远保持火一样的生命热情和力量!犹如绚丽的晚霞,在激扬优美的音乐声中绽放出永恒的生命光彩!

Believe

访谈: 校友总会

撰稿: 刘松萝(特约校友)聂金全

统筹 审核: 聂金全

编辑 排版:车洪乾

总编审: 龙英